「必ずものづくりの感動を味わう時が来る」

この春、めでたく社会人になられた皆さんに心よりお祝い申し上げます。私は昭和46年に入社しました。47年前になりますが、今と同じように桜がきれいな時期でした。これから先、自分がどうなるのかも分からず、入社してすぐの気持ちは不安8割、期待2割。学校での勉強がまったく役に立たないことが、社会人になってすぐに分かりました。これは皆さんも経験していただければいいと思います。

まずは自己紹介させていただきたい。私は昭和27年に生まれ、46年に都立墨田工業高校を卒業後、大成建設(株)に入社しました。同期が当社だけで400人もいました。入社してから4カ月間の研修を経て、8月に現場に配属されました。昭和49年まで東京にいましたが、49年春から55年までの約6年間は計画転勤により大阪で勤務していました。その後東京に戻り、現場を回り歩いて42歳の時に作業所長を拝命し、47歳で内勤の部長、58歳で常務北信越支店長、61歳で専務東京支店長となり、現在65歳ですが、この4月からは常勤顧問になっています。

今日の参加者の中には高校卒の方も結構いらっしゃいますね。一所懸命やれば、どこの学校を出たかは関係ありません。最終学歴がどこだとか、どういう人生を過ごしてきたかは関係なく、これからの仕事で評価されることを最初にお伝えしておきましょう。

人との付き合いを大切に

私は「現場の人間」なので、現場で得たいろいろな経験についてお話しさせていただきます。昭和46年に初めて配属されたのは、今は丸井になっている東京・上野駅前の京成デパートの工事現場でした。当時は18歳で、現場では自分のお父さん、あるいはおじいさんの年齢に近い作業員さんと丁々発止しながら、仕事をしなければならなかった。

その頃は仕事が全然分からないので、先輩に言われたことしか職人さんに指示ができません。上司から「ちょっとあそこに行って、あの材料をそっちに持っていけ、と言ってこい」と指示されました。言われたとおり職人さんに頼むと、「忙しくてそんなことやってられるか」と怒鳴られる。事務所に戻って、上司に言うことを聞いてくれないと伝えると、「もう一回行ってこい」と言われる。何度頼んでも職人さんは言うことを聞いてくれない。

やり取りを何回か繰り返していたら、見かねたのでしょうか、先輩から、「お前の心の中に本当に頼もうという気持ちがないからだ。うわべだけで、言われたことだけ伝えようとしても相手は動かない」と言われました。心を込めて頼むと職人さんがやっと動いてくれ、先輩の言うとおりだと思いました。

このデパートは昭和48年の10月10日午前10時にオープンし、私は華々しいオープニングイベントを、デパート前の歩道橋の上から見ました。いまでも鮮明に覚えているのですが、自分が携わった建物にお客がなだれ込んでいくのを目の当たりにして、身震いを覚えました。あれは感動という言葉では言い表せない、嬉しさと安堵感が入り混じった不思議な気持ちでした。

そのとき、私はすでに泣いていました。そこに、ずっと私をしごきまくった上司と職長が来て、「梅原、よく頑張ったな。この喜びを忘れるなよ」と声をかけてくれた。その瞬間、この仕事を一生やると決意したのです。上司の一言で、1年半の現場の辛さがいっぺんに消えたのでした。

今ここにいる皆さんも、いつか必ずこの感動を味わう時が来る。その感動を得る前に辞めちゃうなんてことはしないでほしい。すごく良い仕事であることを先輩として伝えておきたいと思います。

入社9年目、27歳の時に大阪の現場に向かいました。現場はアーケードの中にあったため、車は夜12時から朝5時までしか入れない。荷物の搬出入はこの5時間でやらなければなりません。昼間はシャッターを降ろして作業し、夜の12時になると廃材やごみを出し、材料を搬入するという作業が毎夜続いていました。朝5時まで作業して7時には職人さんが来てしまう。事務所は現場から少し離れており、2時間くらい事務所に帰っても仕方がないので、現場の前のアーケードに段ボールを敷いて寝ていたこともあります。

ある日、そこで寝ていたら、ホームレスの方に起こされたことがありました。「寝るところはないのか」と聞かれ、朝5時まで仕事をして、帰るのも面倒なのでという話をしたら、「大変だね。体を壊すなよ」とねぎらってくれました。

現場のごみの片づけを、彼らに手伝ってもらったこともある。親しくなって、現場の近くの路上で酒を酌み交わしていたところを上司に見られ、この時は注意されもしました。

ホームレスの方の中には、人間関係のトラブルでゼネコンをクビになった人もいました。その人から、「いろいろあるが上司とけんかはするなよ。苦しい時間は短い。耐えればいい未来が待っている」と"講話"を受けたこともありました。

いろんな人がいます。人との付き合いは非常に大事です。これは建設業に限ったことではありません。とにかく人との付き合いを大事にしてほしい。

身体を、命を守る

その後、都内の工事現場に勤務した29歳の時のことです。ある日、5階のスラブを打つことになり、ポンプの作業員が配管し始めた時に、「落ちた」という声が聞こえました。25歳の作業員が5階の足場から道路に墜落してしまった。慌てて下を見ると道路でうつぶせになって倒れていた。救急車に同乗して病院に行く途中に、残念ながらその作業員は亡くなってしまいました。

事故があったその日に警察で6時間の取り調べを受け、警察官に、「あんたが後ろから押して落としたんじゃないのか」と言われました。警察は、事故なのか自殺なのか他殺なのか絞り込まなくてはなりません。随分と酷いことを言うなとは思いました。数日後には労働基準監督署にも6、7時間調べられ、警察は事故、監督署は作業員の過失と結論づけました。

取り調べなどは終わったのですが、とてもつらい時間がその後に訪れたのです。亡くなった作業員の母親と姉が毎日現場に来られ、「私の息子を返してください」と泣かれました。2か月間、毎日「息子を返して」と言われ続け、私は円形脱毛症になりました。

私はその労災事故以来、「絶対に作業員を事故に遭わせない。朝来た道を元気に家に帰れるようにする」と誓いました。この気持ちを今も、ずっと持ち続けています。現場では、われわれのために来てくれた作業員にけがをさせてはなりません。作業員の身体、命のことを大事に思わなくてはいけません。まずは作業員の安全を、皆さんはしっかり守ってほしい。

角度を変えれば見え方が変わる

|

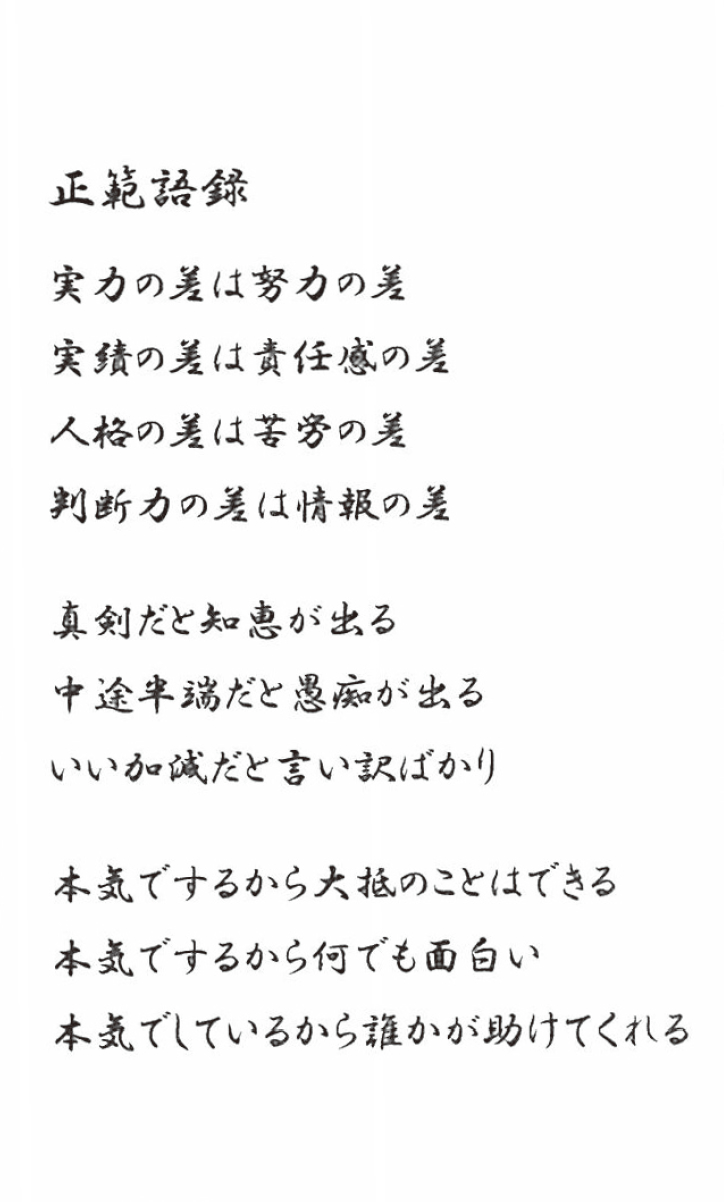

| 受講者に配られた「正範語録」が記されたカード |

時には視点を変えることも大事になるということを、お伝えしておきたい。平成3年に台風が立て続けに上陸したことがあり、この時青森では、収穫間近のリンゴが大きな被害を受けました。台風は農家の方々に大きなショックを与えましたが、中には被害を逃れたリンゴもありました。このリンゴを「落ちないリンゴ」として、付加価値をつけて受験生向けに売ることができた農家の方もいらっしゃいました。落ちたリンゴではなく、落ちなかったリンゴに目を向けたのです。少し角度を変えれば違うものが見えることがあります。型にはまった考えだけでなく、たまには横から斜めから物事を見ることも必要です。

私が大変気に入っている言葉を読み上げます。これは「正範語録(せいはんごろく)」といって、ほとんどの部下に渡しています。

「実力の差は努力の差」「実績の差は責任感の差」「人格の差は苦労の差」「判断力の差は情報の差」「真剣だと知恵が出る」「中途半端だと愚痴が出る」「いい加減だと言い訳ばかり」「本気でするから大抵のことはできる」「本気でするから何でも面白い」「本気でしているから誰かが助けてくれる」。

私は特に、この最後の3行が好きです。本気ですることは大切だと思います。

ここまで経験談として、さまざまなことを伝えたつもりですが、最後にひとつ、私の自慢を聞いていただきましょう。今、私は65歳ですが、小学校から今日まで病気で学校や会社を休んだことは1日もありません。病気で休めば、あなたも、会社の人たちも困るのです。健康は自分でしか管理できません。体調管理を心がけ、休むときは病気ではなく、遊んだり、生活を充実させるために休みましょう。くれぐれも病気をしないで頑張ってください。

|