|

屋根工事はフィールドで地組みした鉄骨を吊り上げて設置。屋根工事に目途がついたことから、フィールド内の工事が本格化している。

|

(JSC提供:平成31年4月撮影)

|

――現在(4月)の工事進捗状況は

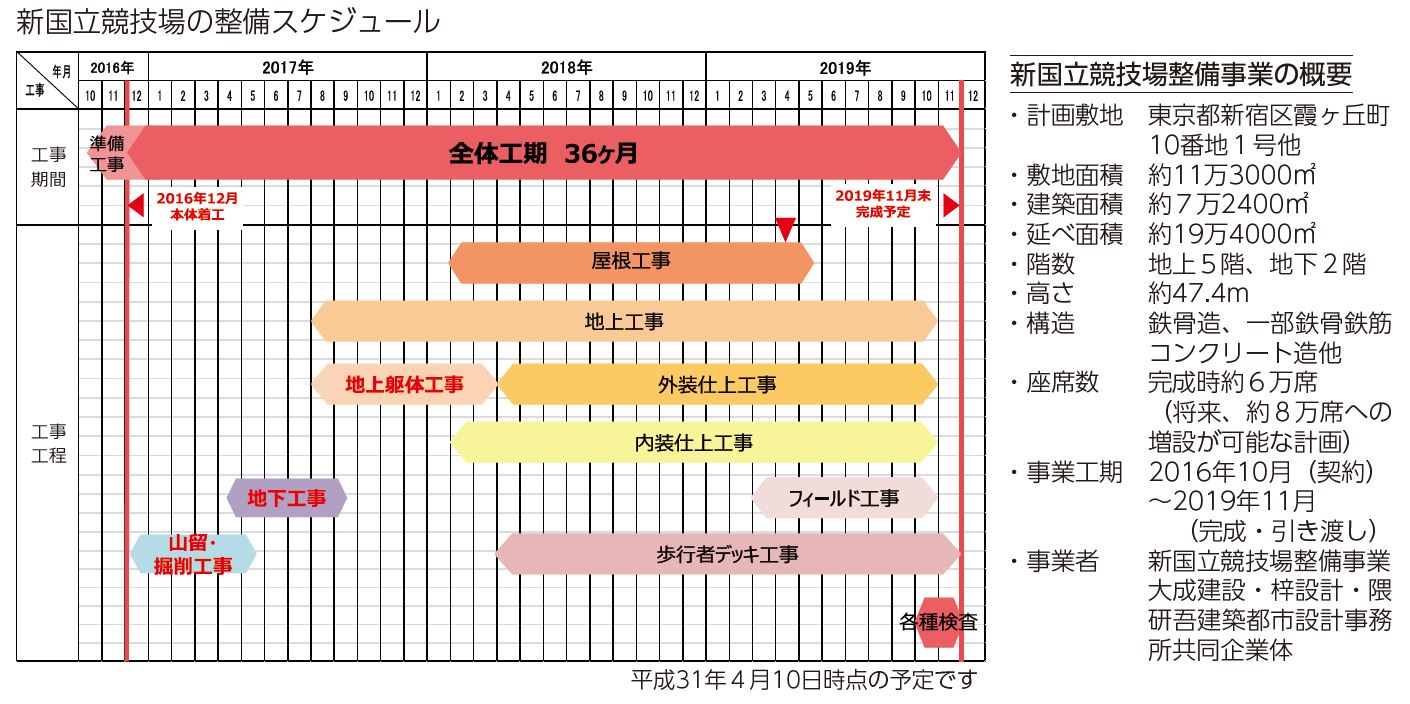

2016年12月に着工し、2019年11月末までの工期ですから、丸3年でこれだけの大規模建設工事を遂行していることになります。工期末まで8カ月を切り、工事も大詰め段階です。昨年は台風などもあり、施工者も工程調整で工夫されたものと思いますが、計画通り進捗しています。

進捗率は7割を超えたところです。現場では1日当たり、職人さんの数が2600名を超えている状況です。細かく申しますと、我々JSCの約60名、元請けの約300名、職人約2600名が本事業に従事している状況です。この人数から見ても、滅多にない大事業だと言えるでしょう。

この工事最大の特徴の一つとして屋根工事があります。屋根工事では昨年2月から今年2月いっぱい程度まで、約1年強をかけて屋根の鉄骨を架けました。屋根上部の仕上げも3月末でほぼ終了しました。屋根には、例えば避雷設備や配管・配線など様々な付属する設備があります。この設備工事は5月中旬程度までかかる見込みです。

|

森の木漏れ日をイメージに、観客席は5色のアースカラーになっている。フィールドに近い部分には濃い色を多く、屋根に近い部分は薄い色を多く配置している。

|

(JSC提供:平成31年2月撮影) |

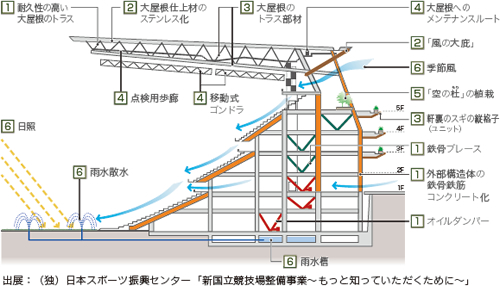

観客席を覆う大屋根は、鉄骨と木材を組み合わせる「ハイブリッド構造」であることが最大の特徴です。大屋根を構築するに当たり、まず地上部で鉄骨を組みます(地組み)が、大屋根のトラスには鉄骨に木材を組み合わせた部材を使っています。これによって、木の温もりが感じられる、“日本らしさを感じるスタジアム”になっています。屋根工事が終了したため地上部の地組みヤードも撤去され、フィールド工事に着手しています。

あとはいよいよ内外装工事です。仕上げは7割程度まで終わっており、これからは設備工事です。また植栽や舗装といった外構などの仕上げも残っています。外構工事はインターロッキング舗装が始まっています。

スタンドについては客席も特徴の一つです。木漏れ日をイメージし、屋根の木々から漏れる日差しによって客席がきらきら輝くことをイメージして、座席の色は5色にしました。地面をイメージした「茶色」、木をイメージした「深緑」、中間色の「黄緑」、「グレー」、「白」の5色の座席をランダムに配置しています。竣工時は約6万席を予定していますが、今は約2万2000席、3分の1程度が設置されています。

|

維持管理コスト縮減へ長寿命化を徹底

100年間大規模な修繕を必要としないスタジアム計画。メンテナンスや更新のしやすさにも配慮し、施設全体で維持管理費の抑制にもつなげる。高品質で高耐久の施設(①大規模修繕を必要としない構造体、②仕上げ材料の長寿命化、③多用する外装木材は加圧注入処理を施し高耐久化)、日常のメンテナンスに配慮した使いやすい施設(④円滑な施設点検と更新性の向上の確保、⑤樹種選定や植栽配置に配慮した植栽計画、⑥自然エネルギーを有効利用した天然芝の維持管理)として整備を行い、スタジアムの長寿命化を実現させる。

受発注者協力、コストコントロール実現

――発注者として苦労した点は

このプロジェクトは、整備費の上限が決められている案件です。そのため、コストコントロールを非常に厳しくしなければなりません。上限値を超えないよう、毎週、受発注者間で調整を行っています。そのなかでも、収まりなど様々な設計変更は出てきます。

こうした課題に日々対応しながら、最終的には決められた整備費の上限値を超えないように「コストコントロール」をしているのが大きな特徴です。常に受発注者でアイディアを出しながら、予算の範囲内に収める取り組みを続けており、コストコントロールには非常にエネルギーを費やしていると言えます。

唯一の例外が、定められた範囲以上に物価が上昇したことに対する契約変更、いわゆるスライドです。当然のことですが、資材や労務費などは変動します。この間、景気が良いこともあり価格も上昇傾向にありました。実際、2018年4月に受注者から物価スライドの申請がありました。アップ分を精査して契約変更の契約を交わしたのは昨年12月です。かなりの日数をかけ精査しましたが、これも苦労した点です。

――新国立競技場の特徴は

木材を外観に使っているのが大きな特徴です。神社仏閣など日本古来の伝統建築で使われている縦格子をイメージした木材をたくさん使っています。縦格子で覆われた日本伝統建築の特徴である 「軒庇」 をスタジアムの外周に設けることで、柔らかな陰影を生みだし、日本らしさを演出するコンセプトです。この軒庇には47都道府県産の杉を使っています(沖縄県には杉がないため、琉球松を使っています)。スタジアムの外周に、北海道から沖縄まで47都道府県産の木材を使った軒庇をぐるりと取り付け、日本国民の夢と希望がそこに集約されている形を表しています。

|

| 「木の温もり」感じるスタジアム |

写真最上部が「風の大庇」。その下のネットがかけられている部分が「軒庇」。外観デザインを特徴づけている軒庇には、47都道府県それぞれから調達された木材を、方位に応じてスタジアム全周に配置している。スタジアムに使われている木材はすべて、環境に配慮した木材であることが認定された森林認証を取得した国産材だ。風の大庇は、季節ごとの風を効率よく取り込み、観客席最上段からフィールドまでの空気の流れを作り、最終的にスタジアム内の熱と湿気をフィールドの熱で生まれた上昇気流で排出する役割を担っている。

|

(JSC提供:平成31年2月撮影)

|

木の意匠、自然と調和

南、東、北の1階にゲートがあり、その上部の庇には、東日本大震災の被災3県と熊本県の木材を使用しています。これには復興への祈りが込められています。冒頭、特徴の一つに挙げた大屋根の鉄骨と木材のハイブリッド構造には、大屋根の下弦材としてカラマツを、トラス材としてスギを使っています。

周囲も、外苑地区から緑が続くように連続性を持たせ、周辺との調和を図るようにしています。軒庇にプランターも植えられ、四季折々が感じられるようになっています。

新国立競技場は「木と緑のスタジアム」でありながら、鉄骨の使用量の多さも特徴の一つです。

――品質確保と短工期 どのように両立させたのでしょうか

品質を確保したうえで、適正な工期でかつ短工期を実現するため、「PC(プレキャストコンクリート)材」をふんだんに使っています。基礎もPCですし、スタンドもすべて、さらには柱や梁に至るまでPCを相当量使っています。ピース数は約1万4000ピース。工場で製作するため、品質も安定しています。また現場打ちコンクリートの場合は、コンクリートが固まるまで、次の作業に入れませんし、型枠を組んで鉄筋を結束することも必要ですが、PCなら工場で製作したピースを現場で据え付けるだけです。品質と短工期に寄与し、生産性を向上させる取り組みです。

新国立競技場のコンセプトは世界最高のユニバーサルデザインですから、すべての人が安心して快適に過ごせる、またフラットに移動できることを目指しています。スタジアムには車いす席を設けていますし、トイレも様々な種類を用意しています。整備に当たっては、設計段階から施工段階までの間、14の障害者団体等の方たちと、UDワークショップを20回ほど開催しご意見等を反映させています。

――レガシーとしての期待は

ふたつあります。ひとつは、技術職としての期待です。長く愛される施設であってほしいということです。それには長持ちする材料であることのほか、使いやすくメンテナンスもしやすいことが大事です。地震に強くするためにソフトファーストストーリー制震構造(低層部分にオイルダンパーを設置し、地震を柔らかく受ける)を採用、大地震後も使用できることを念頭に設計されています。

耐久性においても工夫を凝らしています。木材は朽ちるイメージがあると思いますが、防蟻・防腐処理を施し表面も保護塗装して耐久性を高めています。また災害時対応として備蓄倉庫も整備しており、帰宅困難者の受け入れも検討していますし、トイレも雨水利用を可能にするなど非常用対応もしています。

もうひとつは、新国立競技場は収益性を保ちながら長く愛される施設という方向性を打ち出しています。そのなかで民間事業化についても検討しています。神宮外苑など周辺とも連携しながら、皆さんに愛される、地域の中心的施設として存在し続けてほしいと期待しています。

|

| 建設中の新国立競技場(JSC提供:平成31年4月1日撮影) |

|

|||

|