時間外労働時間の上限を法律で定めることで長時間労働を是正する、「時間外労働の上限規制」が建設業でも適用開始された2024年4月に合わせ、当『東建月報』でも「時代の転機・これからの建設業 働き方改革特集」と題して巻頭企画を展開してきました。

2024年4月以降も、▷物価上昇を超える成長実現へ向けた価格転嫁や賃上げ実現、▷6月に成立した第三次・担い手3法、▷9月からスタートした中央建設業審議会の労務費の基準に関するワーキンググループ(標準労務費WG)――など建設業の今後に大きな影響を与える動きが相次ぎました。

建設業の産業構造そのものを変える可能性があるこうした動きは、これから本番を迎えます。建設企業数の9割以上を占める中小企業は建設産業構造転換の当事者です。したがって、この影響を避けることはできません。

では、建設業の未来に直結するさまざまな動きが正念場を迎える2025年、中小元請け企業は何に注目すべきでしょうか。この1年間の時間外労働の上限規制を柱にした働き方改革への取り組みを踏まえ、これから迎える正念場のポイントを紹介します。

|

|

1月22日に開かれた東京都財務局との意見交換会。時間外労働の上限規制と物価高騰という2つの問題の対応に苦慮する建設業界の厳しさがにじむ |

|

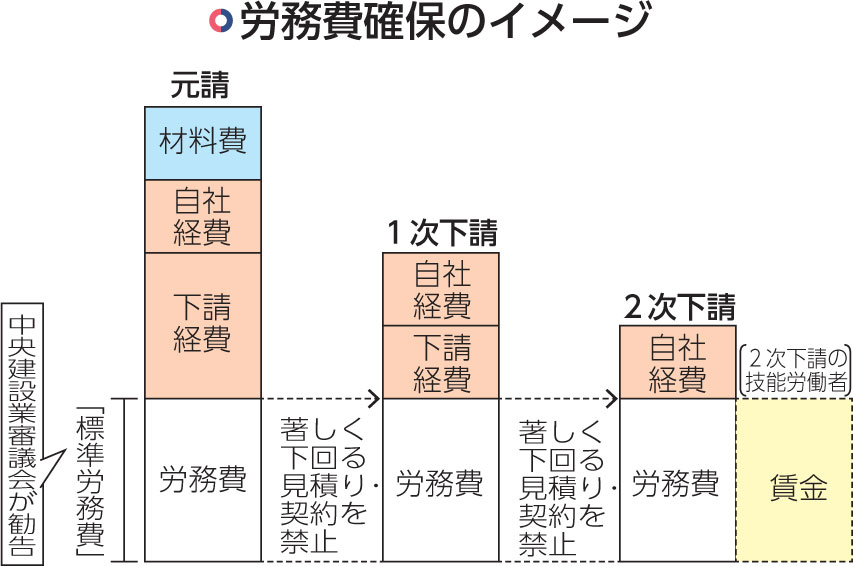

中小企業の元請けが、いま最も関心を寄せているのが市区町村など基礎自治体の、働き方改革と入札契約制度改善です。これまで以上に中小元請けが基礎自治体の入契制度改善に関心を寄せるのは、昨年6月に成立した第三次・担い手3法の一つ「改正建設業法」で、中央建設業審議会が「労務費の基準(標準労務費)」を作成・勧告することが盛り込まれ、国が労務費相場(目安)をつくり、法律でその目安を守らせることも確定したからです。

国が目安という事実上の相場をつくる。そして目安を守らせるための実効性確保を発注者・元請・1次下請け・2次下請け・技能者の各レベルで整備する。この2段階の取り組みは、元請けや下請け経営者のこれまでの常識「もらったら払う」が通用しないことを意味します。国の目安である労務費を技能者に行き渡らせることが標準労務費の枠組みだからです。発注者が設計変更に応じないことを理由に元請けが労務費を削減してその分を自社の経費に計上するといった行為も難しくなるのです。

これまで、「予算がない」、「議会が承認しない」、「首長の理解がない」などの理由で進まなかった、働き方改革や資材高騰などへの対応に対して、改善を求める声が強まっているのは、こうした理由からです。

中央建設業審議会が労務費の基準(標準労務費)を作成し勧告することは、背景に2024年6月の第三次・担い手3法(品確法、建設業法、入契法)成立があります。改正された担い手3法は、建設業が「地域の守り手」の役割を果たしていけるよう、①賃金の引き上げ(処遇改善)、②資材高騰分の転嫁(労務費へのしわ寄せ防止)、③労働時間の適正化・現場の効率化(働き方改革・生産性向上)――を3本柱に据えました。

改正建設業法で中建審が標準労務費作成・勧告を盛り込んだのも3本柱に沿った対応です。標準労務費に関して具体的な国の役割は大きく分けて2つです。一つ目は技能労働者の賃金の目安を標準労務費という名前で作成すること。2点目は、国が作成した目安を守らせるためのさまざまな仕掛けと取り組みです。つまり国には、賃金引き上げのために、▷相場をつくり、▷企業には決められた取り組みを守らせる――という2つの役割があるということです。

鉄筋 型枠 住宅 3職種・分野先行 内装も対応開始

|

2024年9月の労務費の基準に関するワーキンググループ初会合 |

今年11月ごろの中建審による標準労務費の作成・勧告へ向け、中建審ワーキンググループとは別に職種・分野別の会議体での議論もスタートしました。国土交通省と関係団体との間で先行して議論が始まった職種別意見交換は、「鉄筋」、「型枠」の2職種と「住宅分野」の計3職種・分野。このほか後工程の「内装」も職種別意見交換に対応していく方針です。標準労務費の浸透には元請けに対して、「技能者の労務単価×歩掛かり×作業量」を内訳明示した見積書提出が必要ですが、難しさを指摘する声も出ています。

|

標準労務費=賃金原資

標準労務費の議論では、中建審で作成・勧告された標準労務費(労務費)は最終的に技能労働者の賃金原資を適正に見積もるための基準とされています。そのため当初確保していた労務費を目減りさせたり、労務費を削減して自社の利益に付け替えるなどの考え方は通用しないということです。

|

石破首相との車座対話 |

主要建設業4団体

2025年技能者賃上げ目標

民間工事含め「6%」

主要建設業4団体(日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会)と中野洋昌国土交通大臣は、2025年の技能者賃金について民間工事含め「おおむね6%」を目標設定することを申し合わせました。令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」を踏まえ、2月14日、石破茂首相も参加し官邸で開かれた政府と建設業4団体との車座対話で実現しました。

中野国交大臣と建設業4団体は具体的に、▷賃上げ、▷生産性向上――の2点について官民連携を強力に進めることを申し合わせしました。賃上げではおおむね6%を目標設定し、各団体が実施状況を検証して2026年に報告します。また生産性向上では、国交省が3月中をめどに定める建設業の省力化投資促進プランを踏まえながら、各団体が具体的な目標と期限を定めた計画を早急に策定、定期的に検証するとしています。

防衛的賃上げ

もはや限界

賃上げと言っても、建設業界で話題となっている賃上げ対象は一つではありません。近年、国土交通大臣と業界団体が賃上げ目標を定めている対象は、毎年改定される公共工事設計労務単価をもとにしたもので、対象は技能労働者です。一方元請けにとって企業存続に直結するのは自社の技術者、いわゆる担い手の確保です。ただ元請けでも中小企業はなかなか担い手確保のために社員給与の賃上げ原資を確保するまで利益を確保できていません。それでも無理をして賃上げをすることを「防衛的賃上げ」と言いますが、資材や労務費の上昇が続き、自社の処遇改善をすることも限界との悲鳴も上がり始めています。

|

東建と東京都建設局との意見交換 |

|

関東地方整備局が音頭をとって開催にこぎ着けた「関東甲信地域における建設業の担い手確保に関する意見交換会」。 建設業の担い手確保取り組みを後押しすることを目的に、管内業界14団体と都県政令市14自治体が参加した |

建設業でも2024年4月から適用が始まった「時間外労働の上限規制」は、「原則」+「特別条項」の2階建てです。特別条項の適用は年6カ月までといった事前に定められた上限規制要件をクリアする必要があります。しかし建設業にとって、時間外労働の上限規制を順守すれば事足りるというわけにはいきません。働き手である生産年齢人口が急速に減少し、産業間の人材確保競争が激化する中、担い手確保には他産業より長い労働時間の短縮や週休2日などの実現が欠かせないからです。

一方、▷現場の4週8閉所、▷適正工期での発注、▷設計変更の円滑化、▷工事・検査書類の削減・簡素化――といった働き方改革と担い手確保を実現するための取り組みには、発注者の理解が欠かせません。特に中小元請けは、自治体発注工事を公共工事受注の主戦場としているからです。言い換えると、今後の対応に期待が集まる自治体が、「地域の守り手」である建設業の働き方改革にどのような対応をしていくか、その動向に関心が集まります。

また中小元請けにとって、「2つの賃上げ」も今後の課題になりそうです。一つ目は政府と目標数値を確認した、「労務賃金のおおむね6%上昇」です。もう一つは、自社の技術者など社員の処遇改善と外部流出抑止のための賃上げです。この2つの賃上げにも、発注者の対応は必要不可欠です。