はじめに

「正社員」と「パートタイマー」と聞いて、業務内容や責任、労働時間などが同じであると思う方はいないと思います。では同じ部署の同期である「正社員A」と「正社員B」と聞けばどうでしょうか。今度は基本的には同じだと思う方が多いと思いますが、実はそうとも限りません。というのも、これまでの日本企業においては正社員にはある程度、画一的な働き方を求めることが多かったのですが、この点が大きく変容してきているからです。

それは12月号でも触れた少子高齢化の進展等により企業が選ばれる時代へと変化していく中、企業がその採用、および離職防止戦略の一つとして、正社員であっても画一的ではない働き方、つまり「多様な働き方」を提示できることが効果的であるとの認識が広がり、建設企業においてもその導入を進める動きが活発化しているからです。

建設業界での働き方の多様性

今や多様な働き方の代表格とまでなったものといえば、テレワークではないでしょうか。ただ建設業界ではその業務特性から、特に現場に従事する職種においての導入はあまり進んでいません。このように一言で多様な働き方といっても、業態・業種によって適しやすいものが異なりますので、ここでは建設業界において導入が進んでいたり、業界特性を踏まえると導入が検討できる(効果がある)のではないかというものを、いくつか挙げたいと思います。

【週休2日コース】

|

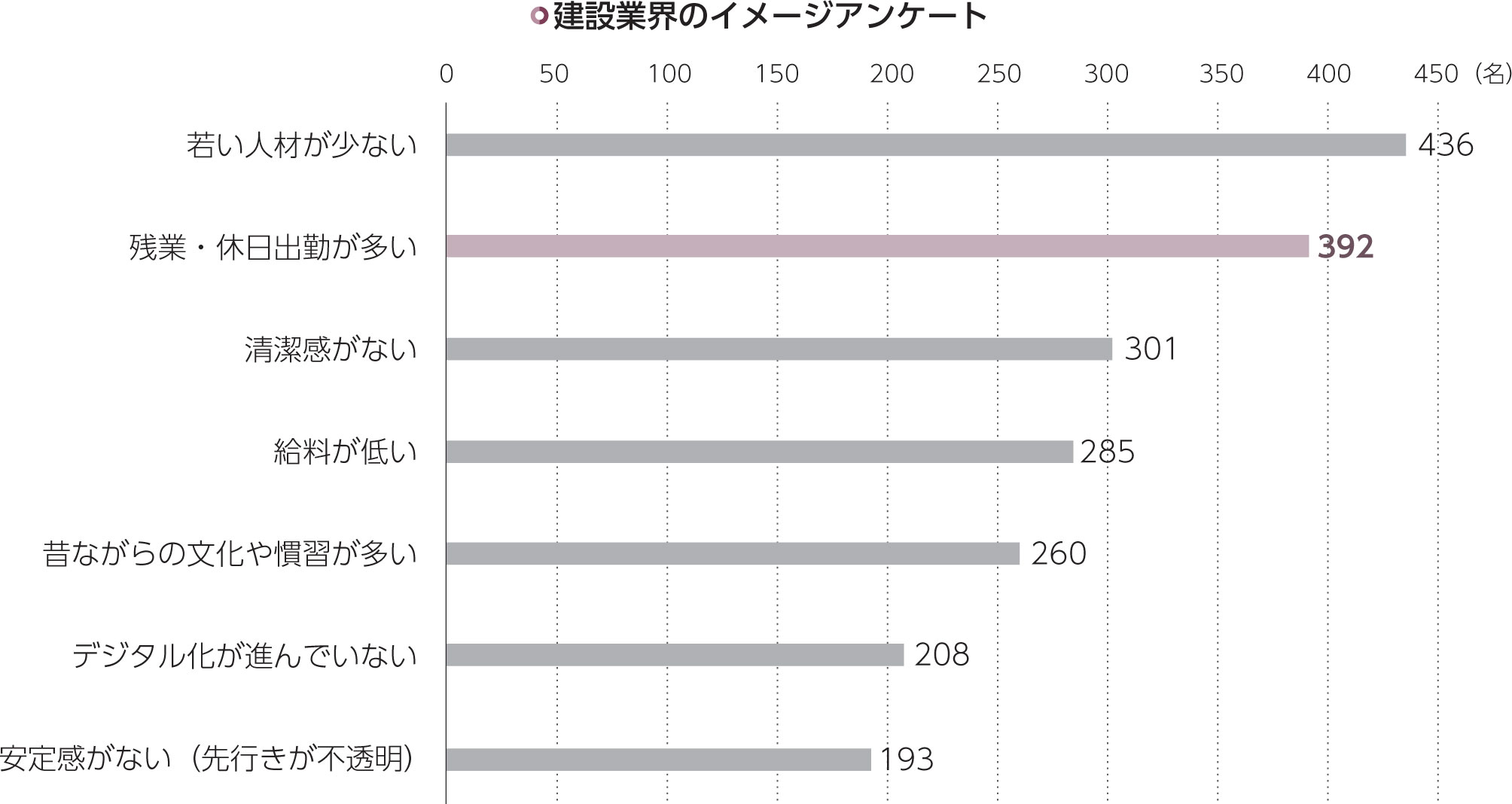

建設業界が求人に苦戦している主要因として挙げられるのが、「休日の少なさ」です。働き方改革を受け、業界でも「週休2日」、「4週8休」の推進などが継続的に進められてきたこともあり、休日数が増えてきていることは確かですが、特に中小零細規模の建設企業においては、まだまだ他業界に比べると休日数が少ない現状は続いています。

とはいえ「では週休2日制にしよう!」と、すぐにシフトできることはそうはないでしょう。そういった場合に私も提案することがあるのが「週休2日コース」を社内の働き方として新たに設け、かつ既存の勤務形態よりは休日の少ない就業形態も維持する、つまり複数の働き方を用意するという方法です。発想としては最近、公務員や大手企業を中心に検討・導入が進む「選択的週休3日制」と同じです。言葉通り、最終的に自身の休日数を社員自らが選択し、それに基づいた雇用契約を結びます。もちろん労働時間数が少ない場合は、その分は相対的に給与額も少ないということとなりますが、給与重視ではなく、いわゆるワーク・ライフ・バランス重視の方にとっては望ましい働き方となるのです。

変形労働時間制やフレックスタイム制としてこの方法を運用することで、法的にそもそも週6日働くことができる制度としている企業はもちろんですが、企業としては既に週休2日制を導入してはいるが、実態としては休日出勤が多い企業でも導入できます。そういった企業では、雇用契約上の休日数を増やすというよりは、対象者には休日出勤を命じることをしない、という実務的な運用にてそれを実現するイメージです。

|

野原グループ(株)、建設業界従事者1,000人の「建設業界イメージ調査」(2023年2月15日-2月22日)より |

【業務限定・チーム制】

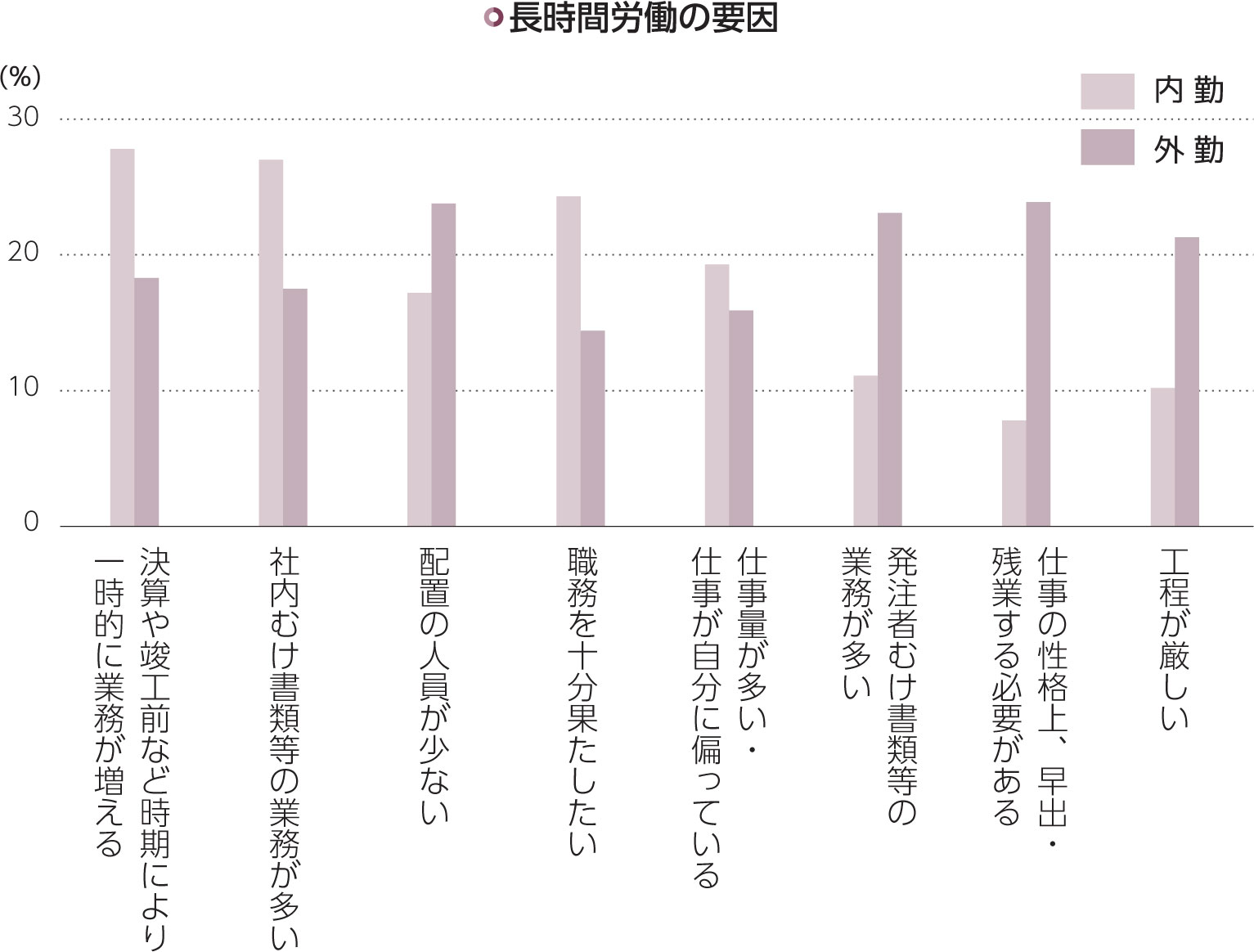

2024年問題ともいわれた建設業界での残業時間上限規制について、その対策の一つで大きく進展しつつあるのが、業界内でも特に長時間労働となる傾向にある現場代理人等の技術者の業務を分担しようとする動きです。背景には技術者の全体業務に占める、見積り、工程管理表への記入、写真整理などといった事務・書類業務の割合が、かなり大きくなっている実態があり、これらの業務は比較的分担がしやすく、またIT化等による効率化の効果も出やすいということがあります。

このような流れを踏まえて建設企業にて検討されるのは、技術者の業務を分担し、チームにて業務に当たるような働き方を構築することです。それに伴い、技術者のサポート的な働き方をする要員としての採用を進めたり、現状の人員の中で業務分担を見直すことで、チームで業務に当たることが効果を上げる体制を作る企業も増えてきています。

こういった「業務を限定した働き方」は、新たな人材確保に寄与する可能性があることはもちろんですが、それ以外にも、事務業務を担っていた既存の社員の新たなキャリア形成、またチーム制を導入するにはクラウド化などの社内の情報共有と効率化が欠かせませんので、企業全体の情報共有の向上という副次的効果も期待できます。またこういったサポート的業務においては、テレワークとの親和性が相対的に高いため、その面でも企業としての多様な働き方の広がりが生まれるかもしれません。

【現場限定正社員】

若者を中心に建設業界で働くことを躊ためら躇う要因の一つに、現場が遠方となることがしばしばあり、その場合には朝が早かったり、拘束時間が長くなりがちであることが挙げられます。

そういった建設業界ならではの要素から発想するならば「遠方現場無し正社員」を制度化することがあっても良いかもしれません。これは業界問わず実際に導入されている制度として時折みられる、転勤等による勤務地変更の対象とはならない雇用契約とする「勤務地限定正社員」(名称は企業によって異なる)と考え方は同じです。そういった雇用契約をした社員は、企業が定める一定の遠方現場では従事はさせないとする形態です。

この、「職場である現場が遠方に及ぶこともある」という、建設業界ならではの要素については、働き方改革・2024年問題を受けて、企業全体として見直しを図る(つまり案件受注時点で慎重に検討する)企業が増えたことや、社員個人の事情に配慮して実務的にそのようにするといったことは見聞きしますが、これはそれを正式な雇用制度として導入するということです。

|

日本建設産業職員労働組合協議会「2023時短アンケートの概要2024.4」より |

多様な働き方導入の留意点

多様な働き方導入や検討の留意点としては、企業側の管理が複雑化しがちなこと、そして導入に際しては、社内での反発が起こるケースもあることなどが挙げられますが、特に後者については十分に配慮することが重要です。例えば採用力アップにばかり目が向いて、社内の実情等を鑑みることなく制度導入を進めては、既存の社員が平等性などに不満を感じてモチベーションが下がったり、悪ければ退職に至るなどすることもあるからです。

例えばある企業では、先に触れたようなチーム制も念頭においた業務分担を進めた際、ベテラン社員から、企業が考える将来的なメリットへの期待よりも、「現状仕事が回っているのだからわざわざやり方を変えたくない」、「自分でやった方が早い」といった意見が出ました。

こういった状況に際して企業は、制度導入前にはその目的は企業経営を持続可能なものにするためであり、若い社員の定着が必要不可欠であることを伝え、現場と経営層で同じビジョンを共有し、また中長期的には企業全体、ひいては社員全員のメリットも生み出せるものであることを、被雇用者へなるべく具体的に伝えることが重要です。

制度が企業文化と呼べるまでに育つには通常は一定期間を要しますので、制度導入後についても運用しつつ社員らの意見も聞き、適宜修正を図っていく姿勢を崩さないようにしましょう。

社員の「希望」に寄り沿う

|

多様な働き方についてはこれまでも、社員の体調・体力(高齢者など)、育児、介護への配慮としての制度として導入、もしくは実施しているケースが業界問わずみられました。しかし今増えているのはこういったいわゆる配慮すべき「事情」だけではなく、社員自身のこうしたい、こうありたいという「希望」に沿うことを目的とした導入です。経営者はこのように、社員の事情だけではなく希望にも沿う人事制度を発想し、構築できるかどうかというのが重要な時代となってきています。選ばれる・強い建設企業を作るために、一度自社の働き方を見直してみてはいかがでしょうか。

イラスト:ヒガシヨーコ |