はじめに

労働施策総合推進法の改正により、2020年6月1日から、まずは大企業においてパワーハラスメント(以下、パワハラ)の防止措置をとることが義務付けられ、続いて中小企業では2年弱遅れの2022年4月1日から義務化されました。

パワハラ対策は行わないことにリスクがあることはもちろんですが、対策の有り様によっては、それによりリスクが生じる可能性もあります。パワハラか否かの明確な線引きが難しいという性質もあって、企業にとっては頭の痛い課題です。本コラムでは対策をとる際の留意点とその意味合いを中心に触れ、少しでもみなさまの対策の方向性が定まることに繋がればと思います。

パワーハラスメントの定義

|

まず対策の前提として、法的なパワハラの定義を確認しておきましょう。それは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、この3つ全てを満たすものとされています。

①について、一般的には上司(経営者含む)や先輩社員がパワハラの行為者となり、部下や後輩がその被害者となることが多いといえますが、この「優越的な関係」というのは、業務上必要な知識や技能、経験の有無によっても生じるため、同僚間でも起こり得ますし、また後輩・部下の方が行為者になることもあり得ます。建設業界は技能職が多い業界の一つであり、技能等の差は比較的認識しやすいことで、それが社内や現場での地位のあり方にも直結しやすい傾向にあるため、社歴が短い者から長い者へのパワハラ関係も起こりやすい業態であるともいえます。

そしてパワハラ対策を難しくしているのは②と③です。ただ同時に、この点の正確な理解とアプローチが最も重要な要素となります。まず知っておくべきは、②については「社会通念に照らして」、③については「平均的な労働者の感じ方を基準として」判断されるものとされており、これは言い換えれば、パワハラに対して過敏な個人の意見(主観)が必ずしも通るわけではないということです。詳しくは後述もしますが、過度にパワハラを恐れることは別のリスクを生じさせる可能性があるため注意が必要です。逆に、「この程度でパワハラのはずがない」といったような感覚もまた危険です。何故ならそれも一個人の主観で決まることではなく、個々の状況より客観的・複合的に判断されるものだからです。

企業におけるパワハラ対策の重要性の意味

パワハラ発生が及ぼすリスクは、被害者、行為者、企業のそれぞれに対して多岐にわたり生じ得ますが、ここでは企業における人事面のリスクに焦点を当てて確認してみましょう。

まず挙げられるリスクは、社内における士気・モラルの低下です。パワハラが社内にある状態となった場合、社内の士気が下がることも多く、またそれによって生産性が上がりにくくなる傾向にあるため、企業経営としては当然マイナスとなります。またモラルの低下については、社員が自らもパワハラの対象となることを恐れる心理状況に陥ると、ミスの発覚を過度に恐れるようになることで「ミス隠し」に走ってしまう傾向が高まることが挙げられます。言うまでもなく、対処の初動が早ければミスはそう大事にはならないことも多いため、その発覚が遅れることが大きなリスクとなります。多くの作業段階を踏んで大規模なものを作り上げていく建設業では、ミスへの対処の重要性は相対的に高いといえるため、重大なリスクであるといえるでしょう。

また近年のリスクとして捨て置けないのが企業イメージの悪化です。かつてはパワハラ事案によってイメージを大きく損なうのは主にメディアに取り上げられやすい大企業でしたが、SNSの普及等に伴い、中小企業もその影響を無視できなくなってきました。求職者は企業の評判をネット上で事前に調べるのが当たり前となっており、そこにネガティブな情報が数多くあれば、当然採用力は低下することとなります。

そしてパワハラ対策を進める際、最も難しいとされるのが、社員に業務を教えたり、誤りや不適切な行動を正し、時には叱責するといった「指導」とのバランスです。指導には時に厳しさも必要ですが、その程度がどこまで許容されるのかという線引きはケースバイケースです。そしてその曖昧さが時に、自らの指導がパワハラになるのではと管理職や経営者を恐れさせてしまうことに繋がり、「指導の消極化」というリスクとして顕在化します。

パワハラが起こる可能性を限りなく0(ゼロ)に近づけることだけを考えるならば、コミュニケーションや指導をしなければよいでしょう。ただ、それで組織はどうなるでしょうか?多くの場合は組織としての力は弱くなるでしょう。建設業は多くの場合、社内外の多数の人と関わりを持ちながら業務にあたっていく業界ですので、組織としてマイナスに働く傾向はさらに強いと言えます。企業にとってはハラスメントが無い職場を作ることは大切なことですが、それにだけ目を向けていては、また別の大きなリスクを背負うこととなるのです。

パワハラ対策が生む指導力アップ

|

ここからは先述のパワハラと指導との兼ね合いについて、もう少し深掘りしてみましょう。対策をとる上で重要なのは、特定のNGワードや行動をただ覚えたり、行わないようにするのではなく、行われる指導が「適正な業務遂行」を目指してのものであるかどうか、という観点を持てるようになることです。この観点を持てているかどうかについては、以下に示すような指標となる要素を知っておくと理解が深まり、対策としての実効性も増します。

一つめは指導に「具体性が伴っているか」です。よくいうアメとムチではないですが、指導における厳しい言動や態度には、それに見合うように指摘に具体性があり、そして適正な業務遂行を目指して行われるものであれば、少なからずそこには相手の成長をサポートする言動や体制があるべきだ、と考え実践することができれば、指導がパワハラといわれてしまうリスクは格段に減るはずです。逆にこれらが欠けている指導というのは、内容が単なる非難や怒りといった負の感情をぶつけることに偏ってしまっているものといえます。

二つめは「その要素が必要か」です。あなたが行う指導やコミュニケーションにおいて、その行為・言動・要素は本当に必要なのか、それが無いとその指導は本当に成り立たないのか(効果がないのか)、この要素の「必要・不要」を考えることが出来れば、ハラスメントは格段に起こりにくくなります。

一つ例を出すと「怒号ともとれる大声」、「死にたいのかバカ」という要素は、それだけをみるとパワハラではないかと疑いたくなるものだと思われます。ただこれが発せられたのが、建設現場において定められた安全帯を装備せずに高所作業をしていた者を見つけたときであればどうでしょうか。少なくとも現場という開かれた空間ですので大きな声は必要でしょう。そして命に直結するような状況ですので、その指導においてはある程度強い言葉も必要と主張できます。このように、自らの指導に客観的に見て合理的な理由付けができるかどうかは重要な境界線なのです。

三つめは「指導側にもサポート体制がある」ことです。感覚は人それぞれですので、気づかぬうちに一般的にみると厳しい態度になってしまっていることもありますが、それを自ら省みて修正を図ることはなかなか容易ではありません。そこで外部講師を呼ぶなどして社内にてパワハラ研修を実施したり、社内で指導する立場同士にて情報共有できる機会を設けるなどといったことをすることで、指導する側の心理的な負担を減らすような体制づくりができるでしょう。

人材戦略としてのパワハラ対策

パワハラ対策が重要な理由には、この連載シリーズの一貫した背景である、「企業が選ばれる時代」であることがわかります。なぜならパワハラ対策は、生産性向上、離職防止、採用力アップ、そして指導力(教育の質)アップに直結するものでもあるからです。そういった多様な側面に目を向けることで、パワハラ対策を人材戦略のきっかけの一つとして捉え、広い視野で実践していく発想が重要となるのではないでしょうか。

イラスト:ヒガシヨーコ |

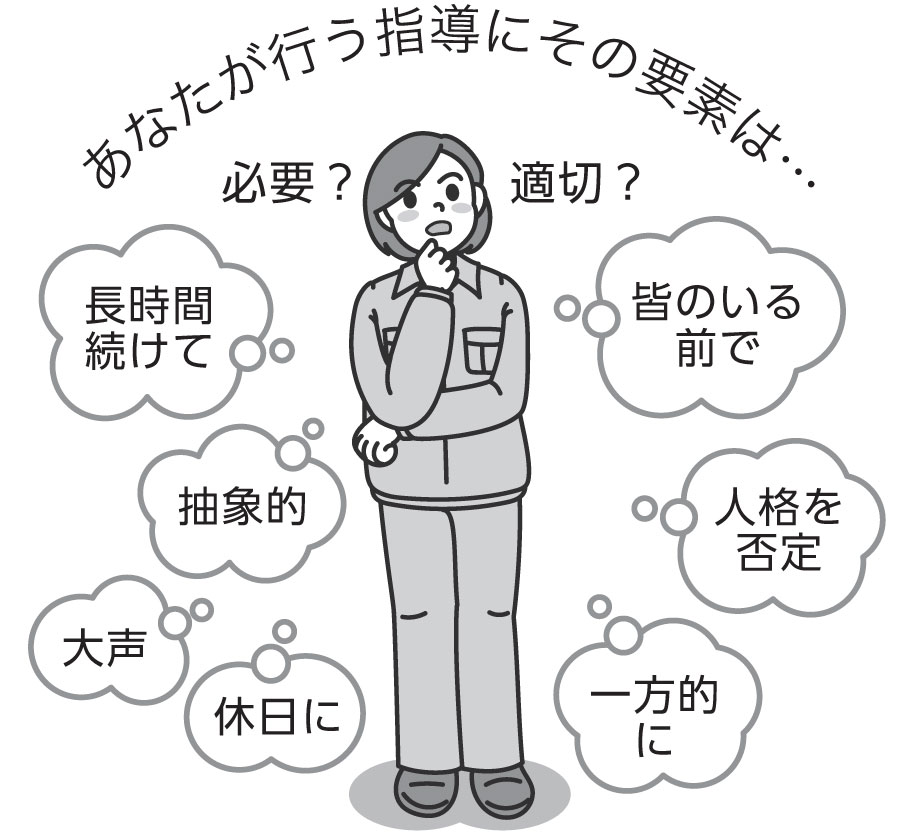

事業主の方針等の明確化および周知・啓発 |

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

|

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

|

職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応 |

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

|

併せて講ずべき措置 |

⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

|