はじめに

2019年4月に働き方改革関連法が施行されてから、早いもので6年強が経過しました。この間には新型コロナウイルス感染症の流行による大きな混乱もありましたが、建設業界では「2024年問題」という転換点も迎え、業界や各企業における取り組みも本格化しています。

このような情勢を受けて企業としては、自社の進める改革の方向性や効果の検証が必要な時期を迎えることから、本稿ではそうした企業にとってのヒントになるような要素について触れていきたいと思います。

時間外労働規制と2024年問題

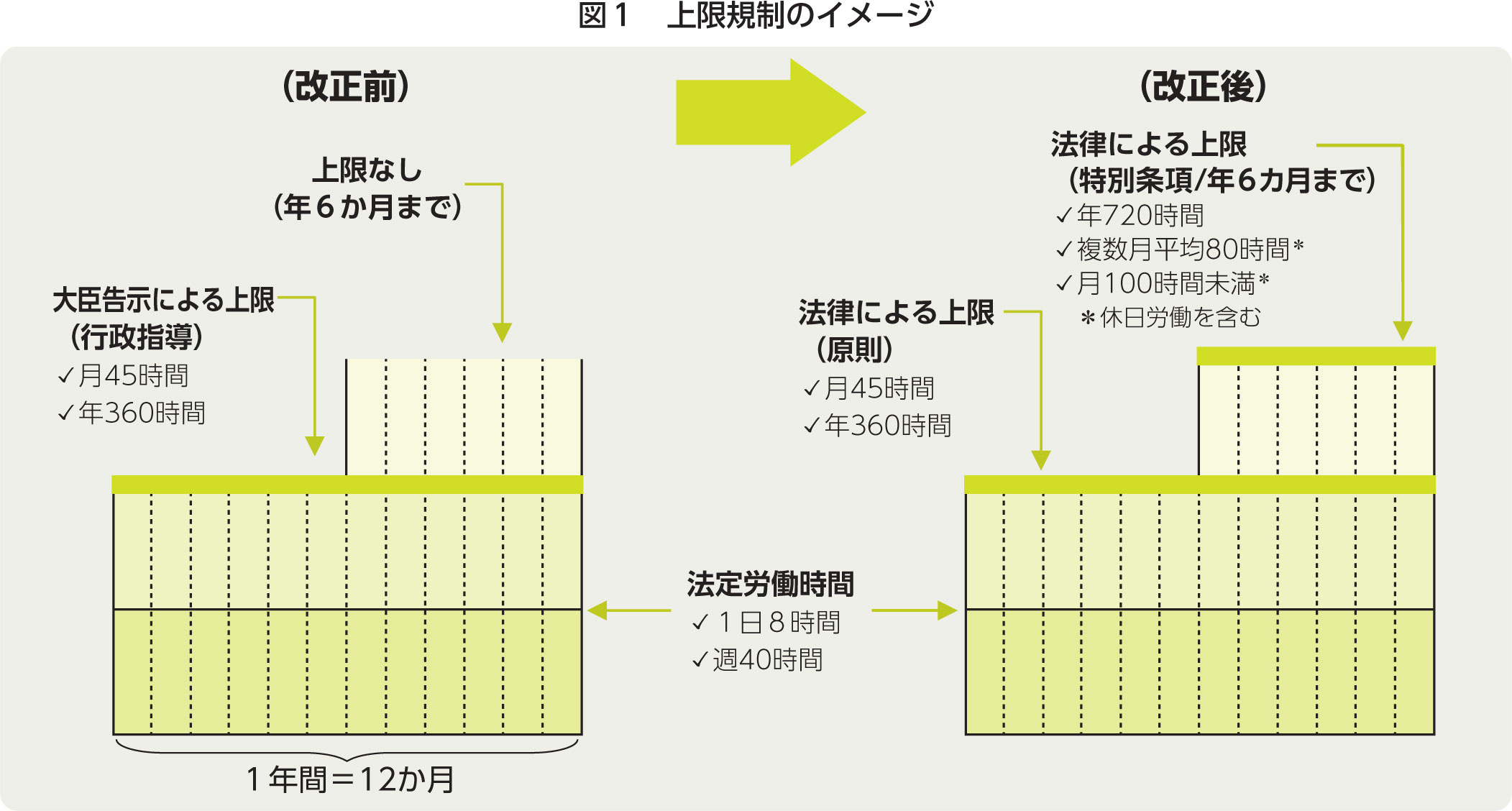

働き方改革関連法は複数の法改正の総称のようなものですが、その主軸を成すのは「時間外労働規制」です。具体的には、企業と従業員が自社の残業時間における上限等について取り決め、労働基準監督署に届け出る36(サブロク)協定があります。この36協定に定める残業時間に一定の法的な上限が設けられました。

ただご存じの方も多いように、建設業などの一定業種については、この法適用に5年間の猶予が設けられたため、実際の法改正は2024年4月からとなりました。これがいわゆる建設業の「2024年問題」ですが、建設業界における働き方改革の本格化はこのタイミングから、という捉え方もできるかもしれません。

本改正により残業上限時間は図1のようになりましたが、特別条項も含めた上限を常態的に超える労働者というのは、私が把握する限りはそう多くはありません。特に業界の就業者の多数を占め、主として現場作業に従事する技能者は、実際に作業できる時間が限定されるため、昼夜2現場での就業を続けない限りは、上限を超えるような労働時間にはなりにくいはずです。

なお、技能者を雇用する中小建設企業にみられる傾向として、いわゆる「早上がり」の日について、記録上は定時帰りとしているケースがあります。ただ、これは後から見た場合(例えば前号でも取り上げた労基署調査時など)、それが事実として認定されてしまい、時にはそれが残業代等のリスクに発展する可能性もありますので、そこはきちんと実際の時間で記録するようにしましょう。

有給休暇の年5日取得義務化

働き方改革における実務的な対応としてもう一つ大きな柱となったのは、「有給休暇の年5日取得義務化」でしょう。これは、もともとは行使するかは従業員自身の自由な権利であった有給休暇を、最低でも年5日は企業の責任で取得させよ、としたものです。この改正点については先に触れた上限時間規制と異なり、企業規模・業界問わず2019年4月から義務化されたことから、建設業界でも対策が安定してきているところです。実際、本改正後の有給休暇取得率は上昇傾向にあります。

|

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」 |

この改正への企業対応として、有給休暇の「計画的付与」を行う企業も増えています。これは企業と従業員代表とが労使協定を締結(労基署への届出義務はなし)することで、取得日をあらかじめ定めることができる制度ですが、閑散期や長期連休時期など、比較的休暇が取得しやすい時期に設定することで、企業としては業務への影響を小さくすることが期待できます。計画的付与については、受注産業である建設業界においては将来の休みが確定しづらい、また従業員にとっては取得日が固定されてしまうというデメリットもありますが、企業や事業場全体で同じ日に休暇を与えるだけでなく、部・班などのグループ別に付与日を決定したり、個人別に付与日を決定することもでき、また一定の時期を指定して取得させる(例:〇月〇日~〇月〇日の間に〇日取得すること)といった柔軟な運用も可能であるため、それらも踏まえた実務的な対応策として一考の価値があるものとなっていると思われます。

業務改善という改革

|

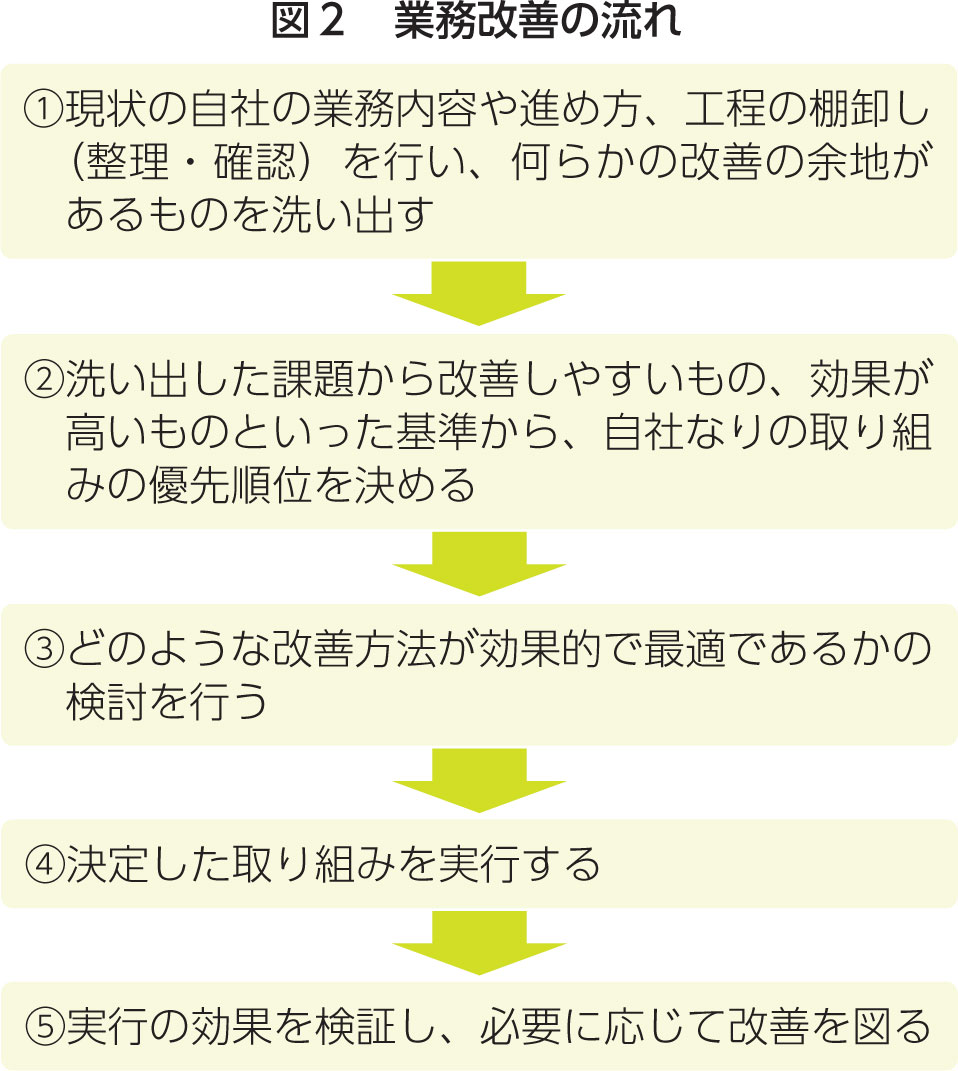

こういった残業時間対策や有給休暇取得推進を進める上で、多くの企業にとって避けて通れない課題として挙がってくるのが「業務改善・効率化」です。なぜなら残業時間を減らすことや有給休暇取得が増えることは、実労働時間が減少する点で共通しており、これは見方を変えると、企業としてこれまでと同水準以上の利益を生み出していくためには、なんらかの業務改善を進めなければならないからです。

業務改善の大きな流れとしては図2のようなものが一般的ですが、それを進める上では以下に挙げる要素を加味することで、その実行力をさらに増すことができます。

一つ目は、従業員自身が能動的に業務改善を行うことを促し、そのような社内風潮を作ることです。まず大前提として、改善に関した社内意見を取り上げやすい仕組みや環境が存在することが必要となりますが、さらにそれに加えて、従業員や部門が示す改善に向けた姿勢や意見、そして実際の取り組み成果といったものを、企業が明確に「評価」するような制度や仕組みがあることが重要です。日々の業務に追われる中、同時にその改善に自主的に取り組める従業員は、残念ながらそう多くはないはずですが、企業が仕組みや制度で姿勢を示すことで、その人数はぐっと増え、それが対策の実行力になるはずです。

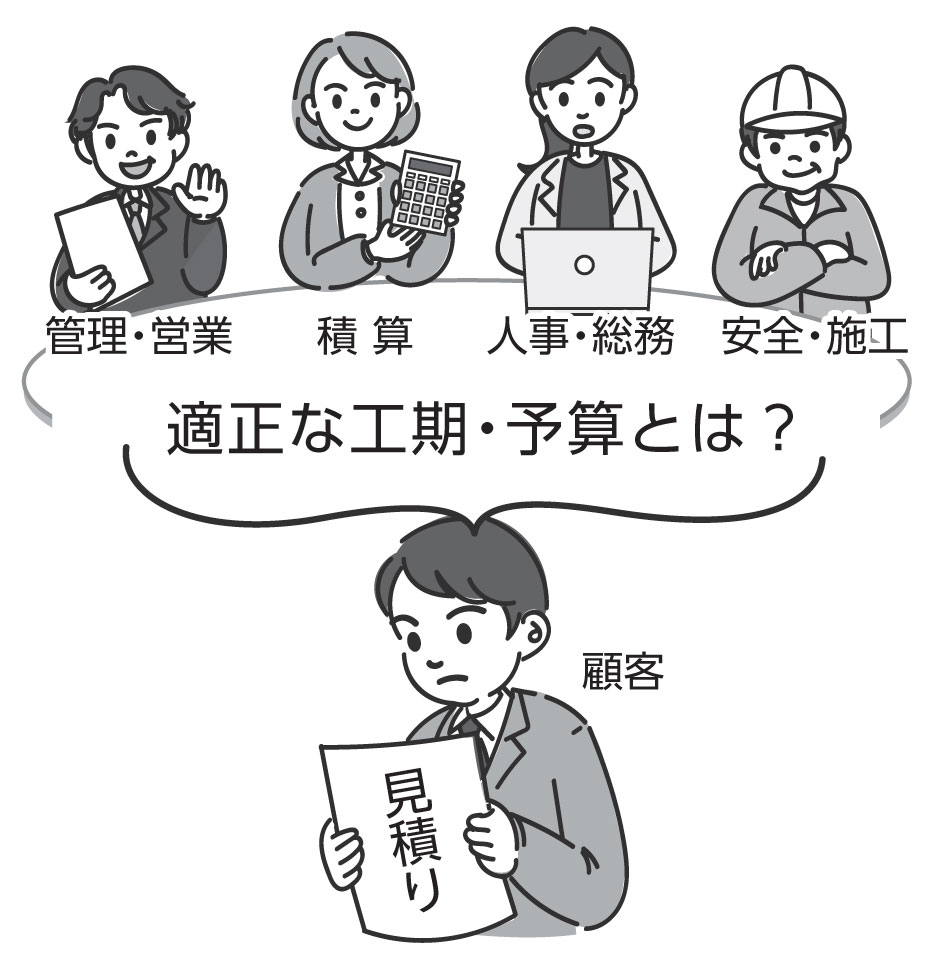

二つ目は、対策を検討する際には個人ごと・部門ごとだけで行うのではなく、企業横断的な視野も持つべきということです。たとえば週休二日制の実現を一つとっても、適正工期の確保に努める管理・営業部門、それを可能とする工事費の見積もりを行う積算部門、従業員の労働時間や休日について管理する人事・総務部門、そして、工事の施工管理・実作業にあたる安全・施工部門による業務改善に向けた取り組みなど、無関係の部門はないといえます。企業と各部門、そして従業員が「横断的」に協調と調和のとれた取り組みを意識できていなければ、それゆえに、対策が場当たり的になったり、効果をいまいち実感しにくいということになりがちとなります。

働き方改革は一社ではならず?

|

三つ目は、(業務改善は社内で完結させるものが中心とはなりますが)、状況によっては取引先、協力業者との交渉・依頼も排除しない検討を行うということです。この点の具体例には「顧客サービスの見直し」が挙げられます。例えば小売りや飲食といった店舗では、人手不足等を背景として、営業時間の見直しを行ったり、セルフ注文・会計システムを導入する動きが活発化していますが、このように既存の顧客向けのサービスを見直すことで、人手不足対策や働き方改革の実現を目指す企業が増えてきています。

この点については建設業界においても同様の流れが起こっています。それは近年盛んに取り沙汰されている「適正工期の設定」です。建設業において早期竣工は、工事品質と並んでサービスの主軸といえますが、国交省や業界団体は働き方改革を踏まえ、価格ダンピングにもつながる行き過ぎた工期ダンピングに警鐘を鳴らし、発注者団体とも積極的に協議を進めることでこれを是正していく流れを作り出そうとしています。よって個々の建設企業においても、工期や工事内容の交渉・契約において、これまで以上に業務遂行への影響も考慮して判断するという視点を持つべきでしょう。 なお、社外も関与する改善というのは必ずしも先方に負担を強いるものばかりではなく、いわゆるウィンウィンになるものも少なくありません。業界全体、協力業者間、現場単位といった様々な規模での取り組み検討という視点は、実行するかはもちろん慎重に判断するとしても、最初から除いてしまうことは避けた方が良いと思われます。

おわりに

|

「残業が減らない理由は?」「有給休暇を取得しない理由は?」といったアンケートに対して、必ず回答の上位に挙がるのは、「忙しいから」「業務量が多すぎるから」というものです。これに真正面から対応するのであれば、業務量を減らす、従業員数を増やすということになりますが、それが企業にとって最適な対策になるとは限りません。特に従業員数を増やすということは、建設業界を含め今の人手不足の世においては非常に難しい方法となっています。

社内の「働き方改革」を労働時間の長短といった範疇に留めるのではなく、仕事の請け方や業務のあり方といった広い意味での働き方に捉えるか否かで、その企業の対策の方向性や効果は大きく変化するはずです。自社の働き方改革について、これを機に一度見直してみてはいかがでしょうか。

イラスト:ヒガシヨーコ |